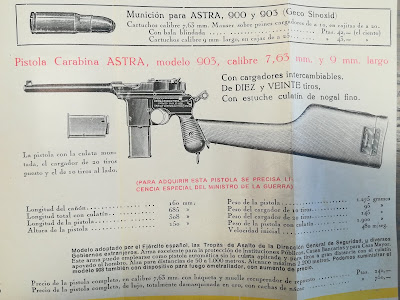

Durante las labores de vaciado documental que estamos haciendo en el marco del proyecto dirigido por nuestro compañero Xabier Herrero, sobre los refugios antiaéreos del Gran Bilbao, nos encontramos con un interesante documento de 1939 referido a la corporación municipal franquista de Galdakao. Ante la solicitud cursada por el alcalde a las autoridades militares, para que los concejales fuesen armados con pistola, la empresa Unceta y compañía, rauda y veloz, envió al ayuntamiento publicidad sobre su producto estrella: la pistola ASTRA con sus variantes (pistola carabina y demás). Estas pistolas del 9 largo (de esta marca y otras) son una suerte de fósil director arqueológico tanto de la guerrilla antifranquista como de la Guardia Civil encargada de acabar con ella. En la publicidad del modelo 400, cal. 9 mm largo, todavía se hacía referencia a su uso reglamentario por el ejército, carabineros y escolta presidencial, cuando ya Franco había acabado con los carabineros y con la República.

Los guerrilleros del noroeste ibérico, a la altura de 1949, iban mal armados. Contaban con pistolas, mosquetones y naranjeros (subfusiles republicanos de la guerra del calibre 9 mm largo) procedentes o bien de su etapa en el Ejército republicano del norte, o bien de requisas a somatenes y falangistas o bien de combates con la Guardia Civil. La Benemérita adoptó la pistola semiautomática Star Modelo 1922 calibre 9 mm largo (fabricada por la casa Bonifacio Echeverría) como arma reglamentaria del cuerpo en 1922. En 1943 las unidades que luchaban contra la guerrilla comenzaron a usar una variante con un dispositivo moderador de fuego en ráfaga (modelo AD). A su vez, los guardias empleaban como arma reglamentaria el mosquetón Máuser español, modelo 1916, del calibre 7 x 57 mm o el Máuser 98 Mod. Coruña 1943 en calibre 7,92 x 57 mm.

Casquillos y proyectil de pistola del 9 largo vinculados a la huida de Segura.

Conociendo este contexto armamentístico, si encontramos en campo, en un escenario de combate de los años 40, casquillos percutidos del 9 largo, lo más seguro es que seamos incapaces de dilucidar quién disparó, si guerrilleros o guardias civiles. En Repil hemos localizado vainas percutidas de ese calibre. Lo que podrían ser hallazgos aislados, comienzan a tener sentido si abordamos un estudio integral de la escena del crimen que combine fuentes orales, documentales y arqueológicas. Así pues, no solo podemos intentar reconstruir el asedio a la vivienda de los Amaro, sino también detectar indicios de la huida de un guerrillero que logró escapar, eso sí, herido: Fermín Lada Segura.

Fermín Lada Segura, fotografía de la derecha.

Ante el fuego enemigo que acabó con la vida de sus tres compañeros en la Porta da Horta, Fermín reculó, entró precipitadamente en la cocina y dedicó unas últimas palabras a la señora Teresa, instándola a que cuando entrasen los guardias ellas jurase y perjurase que los había acogido obligada. Acto seguido

salió por la puerta principal disparando frenéticamente su naranjero y se

dirigió hacia la casa vecina. Como ya comentamos con anterioridad, la Guardia Civil tenía establecidas dos líneas de

defensa, una más atrasada en el muro de cierre de la casa da Adela y otra en un

muro de separación de fincas entre ésta y la casa de los Amaro. Los sitiadores

habían ocupado con morteros el pequeño otero en donde se ubican unas canteras,

el punto más alto desde el que batir la casa de los guerrilleros. Fermín se

encontró con una lluvia de balas procedente del punto exacto en donde

encontramos, gracias al gradiómetro, una reseñable concentración de casquillos de pistola, (prácticamente calcinados por el último incendio de octubre de 2017.) Un guardia civil vació un cargador completo, al menos. Uno de estos

disparos impactó en la mandíbula del guerrillero, hiriéndolo de gravedad. Cerca de

este punto, Fermín decidió desviarse e

intentar alcanzar el camino hacia Cereixa, en dirección Norte. Es allí precisamente en donde

encontramos un proyectil entero de pistola y otro casquillo. Fermín corrió

ensangrentado unos 3 km hasta llegar a Cereixa, en donde fue acogido en la casa rectoral por el

cura párroco don Plácido.

Distribución de los materiales bélicos registrados.

Los marcajes que hemos podido identificar en los

casquillos de pistola del 9 largo y en la guía de peine de Mauser no dejan lugar a dudas:

coetáneos y coherentes con la cronología de los hechos, ya que fueron

fabricados en la Pirotécnica de Sevilla en 1944 y 1948.

Marcaje de uno de los casquillos: Pirotécnica de Sevilla, año 1948.

A pesar de la

repoblación forestal, de los incendios, de la erosión provocada por las lluvias

torrenciales, de las obras en las cunetas de la carretera, de la apertura de

pistas y de la reocupación de la casa en las décadas de 1940 y 1950 hemos podido

acceder a la materialidad de los combates del 20 de abril de 1949. Este modesto

y humilde ejemplo de Repil muestra la potencialidad de la arqueología del

pasado contemporáneo como herramienta útil para ilustrar y comprender mejor

episodios dramáticos de nuestra historia reciente.

Resultados del gradiómetro en la zona de huida de Segura. El círculo verde señala la zona de contaminación metálica, en la que se localizó el primero de los casquillos.