Mediante la utilización de las herramientas propias de la teledetección, la arqueología está descubriendo poblados y recintos monumentales bajo el manto impenetrable de las frondosas selvas de Centroamérica. Lo mismo ocurre con el Valle de los Caídos. A través de la investigación archivística y de la fotointerpretación, nuestro compañero Luis Antonio ha ido identificando las diferentes estructuras que conforman la primera zona de trabajo de nuestro proyecto: el campamento de la empresa Román, en donde hoy en día se dispone el poblado de los trabajadores de Patrimonio Nacional. Con esta información previa llegamos al Valle. El primer día llevamos a cabo una prospección extensiva de toda la zona para identificar en campo chabolas, basureros y áreas de actividad. Esta inspección visual nos permitió seleccionar una serie de estructuras de carácter habitacional, presumiblemente ocupadas en su día por los obreros y presos y sus familiares. Al mismo tiempo, peinamos con el detector de metales todo el entorno. Comenzaba nuestro viaje en el tiempo, una exploración que nos metía de lleno en la década de 1940.

Parte del equipo arqueológico llegamos directamente de Galicia, en donde estuvimos excavando una casa campesina ocupada por la guerrilla antifranquista entre 1947 y 1949. Nuestra compañera Cristina está estudiando esta arquitectura doméstica rural y los cambios que conllevó la llegada de la Modernidad. Lo que nos muestra la arqueología es que este proceso no es lineal, sino que presenta rupturas y continuidades. En 1939 España había retrocedido décadas, si tenemos en cuenta los indicadores de desarrollo económico. En la inmediata posguerra, la construcción del Valle o de los primeros embalses se hicieron con técnicas premodernas, ante la escasez de materia prima, de bienes de equipo, de gasolina y de suministros. Pero se hicieron -con un gran coste humano.

Por eso nos impresionan las estructuras rupestres del Valle, como la estructura nº 1 que hemos excavado esta semana. Es una construcción rectangular asentada directamente en el sustrato granítico y que aprovecha el roquedo como pared natural para protegerse del viento gélido del norte. Desde un punto de vista formal nos recuerda a una cabaña de la Edad del Hierro o a un eremitorio altomedieval. Pero no, estamos hablando de los años 40. En realidad, es muy parecida a otras construcciones que hemos exhumado en otros contextos similares, como en el destacamento penal de Bustarviejo en la sierra norte de Madrid. Allí también los familiares construyeron chabolas para estar cerca de sus seres queridos.

De la estructura 1 se conserva apenas una hilada del paramento, levantado con grandes bloques de granito local. El interior estaba cubierto de maleza y de raíces secas. Una vez retirada la capa vegetal documentamos un gran depósito de tierra negra, de naturaleza muy orgánica y con evidentes restos de combustión. Esta gran mancha ocupa la mitad meridional de la estancia y continúa siguiendo la línea de la pendiente.

Se dispone en algunas zonas directamente sobre la roca y en otras sobre un pavimento de saprolita, es decir, granito meteorizado empleado para elaborar un pavimento. Este tipo de suelos tienen una larga tradición. Los encontramos en yacimientos prehistóricos pero también en contextos rurales de la primera mitad del siglo XX.

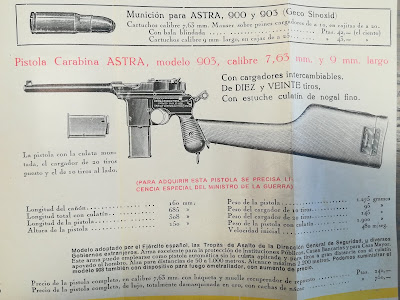

Este depósito (UE1001) contenía cientos de objetos de la inmediata posguerra. Creemos que esta estructura fue reutilizada como basurero por la familia que habitaba una cabaña ubicada al lado. Este totum revolutum nos recuerda a aquellos sobres-sorpresa que comprábamos de niños a comienzos de los años 80. A pesar de la variedad de objetos y fragmentos, podemos rastrear la presencia de un hombre adulto, que podría ser vigilante del campo: recogimos un cristal de gafas de sol, hebillas de uniforme, un botón con el águila franquista, una funda de puñal, una bala de Mauser y un casquillo no percutido con la pólvora dentro. Esta munición se corresponde con los fusiles rusos Mosin-Nagant capturados al Ejército Popular y que fueron transferidos a la Guardia Civil en la posguerra. La disciplina militar conllevaba prácticas de higiene y de cuidado de la indumentaria, como demuestra la aparición de un frasco de Búfalo empleado para dar lustre a las botas. Asimismo, las labores burocráticas propias del personal del campo se reflejan en la documentación de lápices, portaminas y tinteros.

Este señor era el padre de, al menos, una niña. Hemos recuperado una suela de zapato, elaborada en un taller riojano, de la marca Zarina. Desde luego, esta familia compartía la dureza de las condiciones de vida en el Valle, pero tenía acceso a buenos suministros. Nos aparecen restos de medicamentos y evidencias de prácticas de consumo en donde no faltan las gaseosas, las bebidas alcohólicas y las paellas, de las que quedaron cientos de chirlas esparcidas por el depósito. Entre los materiales metálicos cabe destacar la presencia de clavos, vientos y objetos vinculados con la actividad del hogar, todos ellos realizados por procedimientos de herrería tradicional, posiblemente en una forja que existía en el Valle.

Los arqueólogos y las arqueólogas soñamos con la basura, somos así. Un vertedero es un contexto fantástico para nuestra investigación. Muros georreferencia con la estación total la ubicación de cada objeto para elaborar planos de dispersión. Candela, ya en laboratorio, sistematiza y cataloga cada uno de los restos. Cada cosa tiene una historia detrás. La tierra también: por eso recogimos muestras de carbón para llevar a cabo estudios antracológicos, así como muestras edafológicas para análisis geoquímicos.

La arqueología de campo es un proceso de construcción del conocimiento en el que cada día nos obliga a plantear nuevas hipótesis, a desechar unas y plantear otras. Creíamos estar delante de una chabola y nos encontramos finalmente ante un basurero vinculado al día a día de un vigilante del campo y de su familia. De ahí la importancia de una documentación rigurosa, completa y objetiva. Nuestro trabajo consiste en documentar estos vestigios materiales tal y como los encontramos, para recuperar la huella de todos y todas los que vivieron en el Valle de los Caídos, una huella que en muchos casos no se conserva ni en la memoria oral ni en la documentación existente.