A la derecha, Carballo Calero paseando por Compostela, cuando hacía el servicio militar (1932).

Muchos temporeros gallegos se encontraban en Madrid y aledaños cuando se produce el golpe de Estado. Cuadrillas de segadores se repartían por las poblaciones rurales cercanas, hoy subsumidas en la gran urbe. Canteros cincelaban las fachadas de edificios en construcción, como los de la Ciudad Universitaria. Diputados iban a presentar en las Cortes el estatuto de autonomía, aprobado por la ciudadanía gallega en referéndum el mes anterior. Y licenciados universitarios se presentaban a las oposiciones a cátedras en aquellos aciagos días. Este último fue el caso del filólogo, ensayista y escritor Ricardo Carvalho Calero (1910-1990) a quien se dedica este año el Día das Letras Galegas. Nacido en Ferrol en el seno de una familia de la pequeña burguesía local, fue un líder destacado de la FUE en la universidad compostelana y uno de los miembros más activos del Seminario de Estudos Galegos. Como miembro ya del Partido Galeguista corredactó el anteproyecto del estatuto para Galicia. Hizo toda la guerra en el ejército republicano y pagó caras las consecuencias. Fue condenado a años de prisión y quedó inhabilitado para el ejercicio del magisterio durante décadas. Como tantos docentes, sobrevivió dando clases en centros de enseñanza privados, hasta que fue readmitido en la década de 1960.

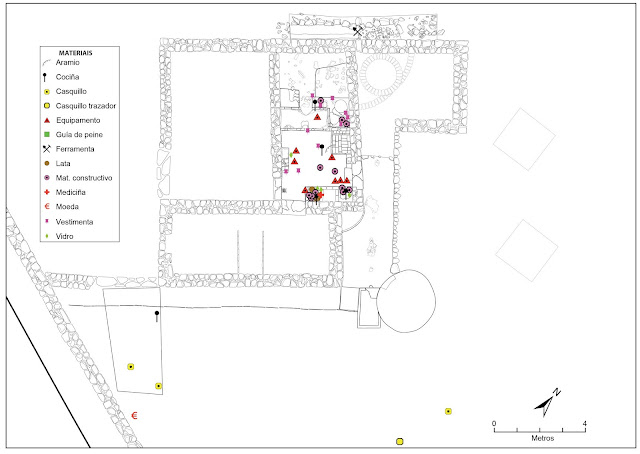

Reunión del SEG en Pontevedra (1928). Ricardo es el quinto por la izquierda, en la fila de atrás, entre Vicente Risco y Filgueira Valverde (ambos apoyarían al régimen franquista).

Como tantos compañeros de generación, militantes de izquierdas y/o galleguistas, Ricardo no habló nunca en público de su experiencia traumática de la guerra y la represión, salvo en algún poema suelto:

Non sei

se matei.

Estiven na trincheira.

Non vin

o meu nemigo.

Disparei.

Non sei

se matei.

Fun ferido.

Mais

non

sei

se

matei.

Toupa cega,

non teño outro ollo

que o ollo

do meu fusil.

En 1987 publica su testamento literario, la novela Scórpio, tres años antes de su muerte. Esta obra es un prodigio técnico, con múltiples voces narrativas. Lo más interesante, para el caso que nos ocupa, es la segunda parte, en donde pone en boca de los personajes su experiencia en las trincheras de Madrid, en la escuela de mando de Paterna (Valencia) y en el frente andaluz. A partir de ella podemos reconstruir su periplo en la guerra civil.

Junto a otros compañeros gallegos, como el también escritor y periodista Raimundo García Domínguez Borobó, muchos de ellos licenciados en Filosofía y Letras, se integró en el conocido como el batallón de los maestros, el Batallón de la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) formado por afiliados a la UGT. La unidad, integrada en el Quinto Regimiento, se bautizó con el nombre de Félix Bárzana, así llamado en honor de un maestro fallecido en los primeros combates que tuvieron lugar en Somosierra. El batallón se creó en el palacio del Duque de Terranova, en Recoletos, y ahí se convirtieron en soldados catedráticos de universidad e instituto, inspectores de primera enseñanza, profesores, maestros y bedeles. El comisario era un asturiano comunista, César Lombardía, que de estudiante de la Universidad Central pasó a ser director General de Primera Enseñanza. Como no podía ser de otra forma, la instrucción tuvo lugar en los locales del Museo Pedagógico y de la antigua Escuela Superior del Magisterio, en el Paseo de la Castellana, en el edificio que hoy ocupa el Centro Superior de Estudios de la Defensa (CESEDEN).

Esta unidad de chapones, los más listos de la clase, eran vistos con recelo por los milicianos de primera hora, curtidos en el combate. El capitán era Federico Bonet, catedrático de Ciencias Naturales y director del Instituto Nebrija; de tenientes, entre otros, estaban un maestro pontevedrés, Marcelo Martín, y Manuel Sanchís, éste ayudante de Navarro Tomás en la sección de lingüística del Centro de Estudios Históricos. Los intelectuales de la FETE sirvieron una batería hispano-italiana de apoyo a los brigadistas internacionales, una auténtica torre de Babel gestionada por el políglota Jesús Prados Arrarte, que en 1936 había ganado la cátedra de Economía y Hacienda en la Universidad de Santiago. El general Kléber lo utilizó de traductor y lo adjuntó a su Estado Mayor.

Carballo Calero combatió en la carretera de Andalucía y en la defensa del barrio de Usera. Su descripción en Scórpio es muy útil para conocer el ambiente que se vivía en esta guerra de posiciones [la traducción es nuestra]:

La guerra es nuestro porvenir. Esta otra consigna que se nos dio un día, motivó sarcásticos y sombríos comentarios. Algunos desearían ir a Madrid a ver en el cine las hazañas del guerrillero ruso Chapáiev, que al parecer se movía en la estepa con gran ligereza, mientras nosotros estamos condenados a permanecer casi inmóviles en las trincheras, en las chabolas o en las ruinas, en medio del frío y del barro. Cuando llueve, una infinita tristeza nos invade, excepto a los que están afiliados a partidos políticos avanzado que, inmersos en la esperanza de la victoria y la revolución, no piensan más que en contraataques que no se ordenan nunca. La guerra se mueve en otros frentes. Aquí vigilamos y fortificamos, tostamos en el fuego nuestro pan de munición clavado en el machete y vivimos como ratas, impenetrablemente estoicos, como Rafael o resignadamente fatalistas, como yo.

En Villaverde fueron reforzados por un batallón de jornaleros de Ciudad Real, el Mancha Roja. El ideal revolucionario de obreros, campesinos y estudiantes parecía materializarse en la lucha contra el fascismo, en las batallas por Madrid. En los momentos de descanso en un chalet requisado, Ricardo pasaba horas en la biblioteca, leyendo La Montaña Mágica de Thomas Mann y la edición ilustrada del Afrodite de Pierre Loüys, un clásico de la literatura erótica. Acabó la guerra como teniente en el ejército de Andalucía, en la misma zona del frente en la que combatió mi abuelo Antonio, éste en el franquista Ejército del Sur.

Ricardo Carballo Calero siempre estuvo en donde él consideró que debía estar, manteniendo una coherencia ideológica envidiable toda su vida. En 1980 Álvaro Cunqueiro fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Santiago de Compostela. Una fotografía resume el acto y el devenir de aquellos jóvenes poetas galleguistas de preguerra: Ricardo acompaña a su amigo Álvaro y responde a su discurso en calidad de catedrático de la casa. Álvaro Cunqueiro vistió camisa azul y vivió de la prensa falangista en Ortigueira y San Sebastián, hasta caer en desgracia a mediados de los años 40, cuando se recluyó en su villa natal de Mondoñedo. El miedo es libre. La trayectoria de Carballo Calero, fiel siempre a sus principios, fue impecable desde un punto de vista ético. Sufrió el castigo de los vencedores y después el oficialismo del sistema cultural gallego heredero de la Transición. Su nacionalismo, su republicanismo y su apoyo a las tesis reintegracionistas (acercar de nuevo el idioma gallego a la lusofonía) explican el olvido al que fue sometido durante la década de 1980. Él, que dotó de herramientas básicas a nuestra lengua, como son su monumental Historia de la literatura gallega contemporánea o su utilísima Gramática del gallego común.

Aquel miliciano del Félix Bárzana, después oficial del Ejército Popular, volvió a Madrid en 1972, a opositar, de nuevo, esta vez en el CSIC, para ganar la cátedra de Lengua y Literatura Gallega. El poeta Dámaso Alonso debía presidir el tribunal. Finalmente lo hizo Filgueira Valverde (quien no era profesor universitario), antiguo galleguista, compañero de Ricardo en el Seminario de Estudios Galegos y que, tras apoyar la Cruzada, llegó a ser alcalde franquista de Pontevedra; ya en democracia fue conselleiro de Fraga y presidente del Consello da Cultura Galega. En 2015 se le dedicó el Día das Letras Galegas. El camaleón cambia de colores según la ocasión.

Aquel miliciano del Félix Bárzana, después oficial del Ejército Popular, volvió a Madrid en 1972, a opositar, de nuevo, esta vez en el CSIC, para ganar la cátedra de Lengua y Literatura Gallega. El poeta Dámaso Alonso debía presidir el tribunal. Finalmente lo hizo Filgueira Valverde (quien no era profesor universitario), antiguo galleguista, compañero de Ricardo en el Seminario de Estudios Galegos y que, tras apoyar la Cruzada, llegó a ser alcalde franquista de Pontevedra; ya en democracia fue conselleiro de Fraga y presidente del Consello da Cultura Galega. En 2015 se le dedicó el Día das Letras Galegas. El camaleón cambia de colores según la ocasión.