Refugio en el asilo de Santa Cristina en la Ciudad Universitaria de Madrid. Campaña de 2017 (Foto Minguito).

En los últimos 150 años, el orujo fue en la Galicia interior la principal medicina y la herramienta higiénica más eficaz. Formaba parte de la parva, del desayuno previo a las labores del campo. Las cuadrillas de nuestros abuelos se llevaban a la siega a Castilla litros de este combustible casero: Cando van, van como rosas/cando vén, vén coma negros, cantaba Rosalía de Castro. En las zonas vinícolas, sobre todo aquellas en las que no predominaba la calidad, se producía mucho aguardiente, llegando a ser el producto principal. Eso pasaba, por ejemplo, en la zona miñota de la actual Ribeira Sacra, en esta terra de Lemos. Un ejemplo maravilloso es Bodegas Moure, en A Cova, que en los años 50 y siguientes se centró en esta actividad para pasarse después al mencía y al godello. Cómo olvidar esas pinturas murales en la bodega, de tema clásico, con un centauro tocando la gaita gallega... Incluso existía una profesión ambulante, el alambiqueiro, que iba por las aldeas y hacía aguardiente en las casas. Una profesión de riesgo. Los calores trajeron hijos y el fuego a veces generó incendios catastróficos. Hoy en día, cuentan que alambiques de estraperlo de Portugal hacen su función en las aldeas gallegas, de casa en casa, pasándose por el forro la normativa de la Xunta, pero eso son solo rumores.

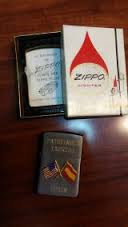

Campaña antialcohólica del Ejército Popular.

En 1963 alcohol adulterado, sobre todo augardente y licor café, causó la muerte de 51 personas y dejó ciegas a otras 9. Se conoció como el Caso del Metílico y tuvo un gran impacto en la vecina zona vinatera de O Ribeiro en Ourense. Durante años el mal nombre acompañó a los licores de esta comarca. Este garrafonazo se explica en parte por la gran demanda de licores y aguardientes que existía en esa época y que obedecía a pautas culturales y hábitos de consumo consolidados que se extendían también entre los emigrantes retornados. Historiadores como Xavier Castro han estudiado este fenómeno con detalle. De hecho, todo apunta a que la queimada como objeto cultural surge en esta década, generando toda la escenografía ad hoc, incluido el canónico juego cerámico de pota, cucharón y pocillos. Hoy en día, es uno de los productos más vendidos por la empresa Sargadelos, que se harta de enviar pedidos a... Japón. La sombra de Mariano Marcos de Abalo es alargada. Ya Álvaro Cunqueiro comentó en su día que este invento de la queimada tenía que ser posterior a la guerra civil. Hacer aguardiente llevaba su tiempo y su dinero, como para andar quemándolo por ahí.

Benigno (pronúnciese Binino) había fallecido dos años antes. Aquella casa d'O Izquierdo de la aldea de Cimadevila, en Cereixa (A Pobra do Brollón, Lugo), se quedó huérfana y deshabitada desde entonces. La vivienda, en el mundo rural, es todo un repositorio de la memoria, una máquina perfecta de generar identidad. Dos años después estábamos allí su nieto, Xoel y yo, arqueólogo. Y bajamos a la bodega. Allí permanecía, a oscuras, la cubeta en la que reposaba parte del legado del abuelo, el último aguardiente que hizo en vida. Recordamos las historias de Benigno, la represión en Vilachá, la masacre de Badajoz, la lucha invernal por la ciudad de Teruel, la vida comunitaria de la parroquia. Todo un mundo ido, reflejado en el cobre ahumado del viejo alambique. Al patrón le gustaba que el vino rascase un poco y a veces le añadía un refuerzo de orujo que, desde luego, no dejaba indiferente a nadie. Benigno fue uno de esos gallegos llamados a quintas y que nutrieron el frente de guerra de orujo casero. Como mi abuelo paterno, Antonio, cabo del ejército del Sur. A la vuelta de cada permiso, todos los compañeros de armas eran amigos suyos. Hasta los republicanos preguntaban voz en grito desde el otro lado: ¿Ha vuelto el gallego? Mi yayo era el puto amo en los intercambios nocturnos. También mi abuelo materno, Jesús, sabía que tenía un as en la manga. Medio desertor y herido en un pie, se ganó el aprecio de una monja cuidadora en el hospital militar de Zaragoza, a cambio de su debido suministro de agua bendita.

Me agotan los debates acerca de la fiabilidad sobre las fuentes orales por parte de arqueólogos e historiadores. O las desprecian directamente o solo atienden a ellas cuando corroboran sus hipótesis. No hay nada más aburrido y predecible que escuchar a un tipo de éstos diciéndote a quien tienes que creer. Yo solo sé que una noche fría de diciembre, en la cocina de la casa do Izquierdo, Benigno, socialista de toda vida, nos contó su paso por la batalla de Teruel en el ejército franquista, y lloraba como un niño. Hay que ser muy ben actor para sollozar y mentir al mismo tiempo, y no era el caso. Él fue camillero en aquella carnicería y allí estuvo en la defensa y en la reconquista de la ciudad aragonesa, con otros vecinos aguardentóforos como él. Y fue entonces cuando nos contó que al borde de la congelación solían quemar el aguardiente de casa, mezclándolo con cosas que compraban a los moros. Esa es la razón por la que nunca le gustó esta moda de la queimada en las fiestas, porque le traía de nuevo el traumático recuerdo de la guerra. Esto nos lo contó en el año 1997.

Pedro García Trapiello es un escritor cazurro (palabra polisémica) con columna de opinión (Cornada de Lobo) en el Diario de León. El 2 de marzo de 2020 publicó una historia curiosa bajo el título de Cazurro queimón (advierto que el final es deleznable). La escuchó de boca de su padre. Teruel, 18 de febrero de 1938, víspera de ofensiva. Veinte grados bajo cero. Una compañía franquista formada por leoneses, asturianos y gallegos espera por el asaltaparapetos, esto es, su botella de brandy o sucedáneo para enardecer los ánimos y ahuyentar el miedo a morir. La importancia de este combustible en el frente era tal, que en el lado franquista se organizaron cuestaciones populares como El Día del Licor del Soldado o Tabaco del Herido. El 27 de enero de 1938, por ejemplo, se llevó a cabo una en el Teatro Liceo de Salamanca: Las botellas y cajas que se adquieran serán entregadas en el frente de Teruel por los organizadores del Acto.

Pero los licores no llegaron a la compañía de soldados leoneses, gallegos y bercianos. Despesperado, el cabo furriel decide echar mano del alcohol del hospital de campaña. Para hacerlo bebible lo queman y aderezan con azúcar a dolor, restos de mondas y granos de café.

Pero los licores no llegaron a la compañía de soldados leoneses, gallegos y bercianos. Despesperado, el cabo furriel decide echar mano del alcohol del hospital de campaña. Para hacerlo bebible lo queman y aderezan con azúcar a dolor, restos de mondas y granos de café.

Como diría Manquiña en Airbag, el concepto es el concepto, y éste surgió en la guerra civil.

El falangista Carlos Alonso del Real solo tenía razón en una cosa en su interpretación sobre el origen de la queimada. Efectivamente se dio gracias a una mezcla, que él conocía muy bien, de elementos célticos (del noroeste de la Península Ibérica), germánicos (Legión Cóndor) y musulmanes (las tropas coloniales).

P.S. Como mis abuelos, tengo la fiel costumbre de llevar a los frentes que excavamos un surtido amplio de caña blanca, aguardiente de hierbas y licor café, de Trasmonte y A Ponte. Nada de orujo cantinero. Como decían los abuelos: É da casa, neno, non che fai dano.

Referencia.

María Luz de Prado Herrera (2012). La contribución popular a la financiación de la guerra civil: Salamanca, 1936-1939. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca.

P.S. Como mis abuelos, tengo la fiel costumbre de llevar a los frentes que excavamos un surtido amplio de caña blanca, aguardiente de hierbas y licor café, de Trasmonte y A Ponte. Nada de orujo cantinero. Como decían los abuelos: É da casa, neno, non che fai dano.

Referencia.

María Luz de Prado Herrera (2012). La contribución popular a la financiación de la guerra civil: Salamanca, 1936-1939. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca.